在2021年亚洲金球奖的评选中,一个令人深思的现象悄然浮现:中国国家足球队和其赖以生存的中超联赛,在评委们的视野中几乎沦为“隐形”的存在,这一奖项由亚洲各国体育记者和专家投票选出,旨在表彰亚洲足球的杰出人物,但中国足球的身影却显得格外模糊,回顾那一年,亚洲金球奖的得主是沙特球星萨勒姆·达瓦萨里,他以在亚洲俱乐部赛事和国家队中的亮眼表现脱颖而出,而中国球员无一进入前十名,甚至连提名名单都寥寥无几,这种“存在感稀薄”并非偶然,它折射出中国足球在亚洲舞台上的整体滑坡,以及中超联赛光环的褪色,本文将从评委视角出发,剖析国足和中超在2021年的困境,探讨其背后的结构性原因,并展望未来的可能路径。

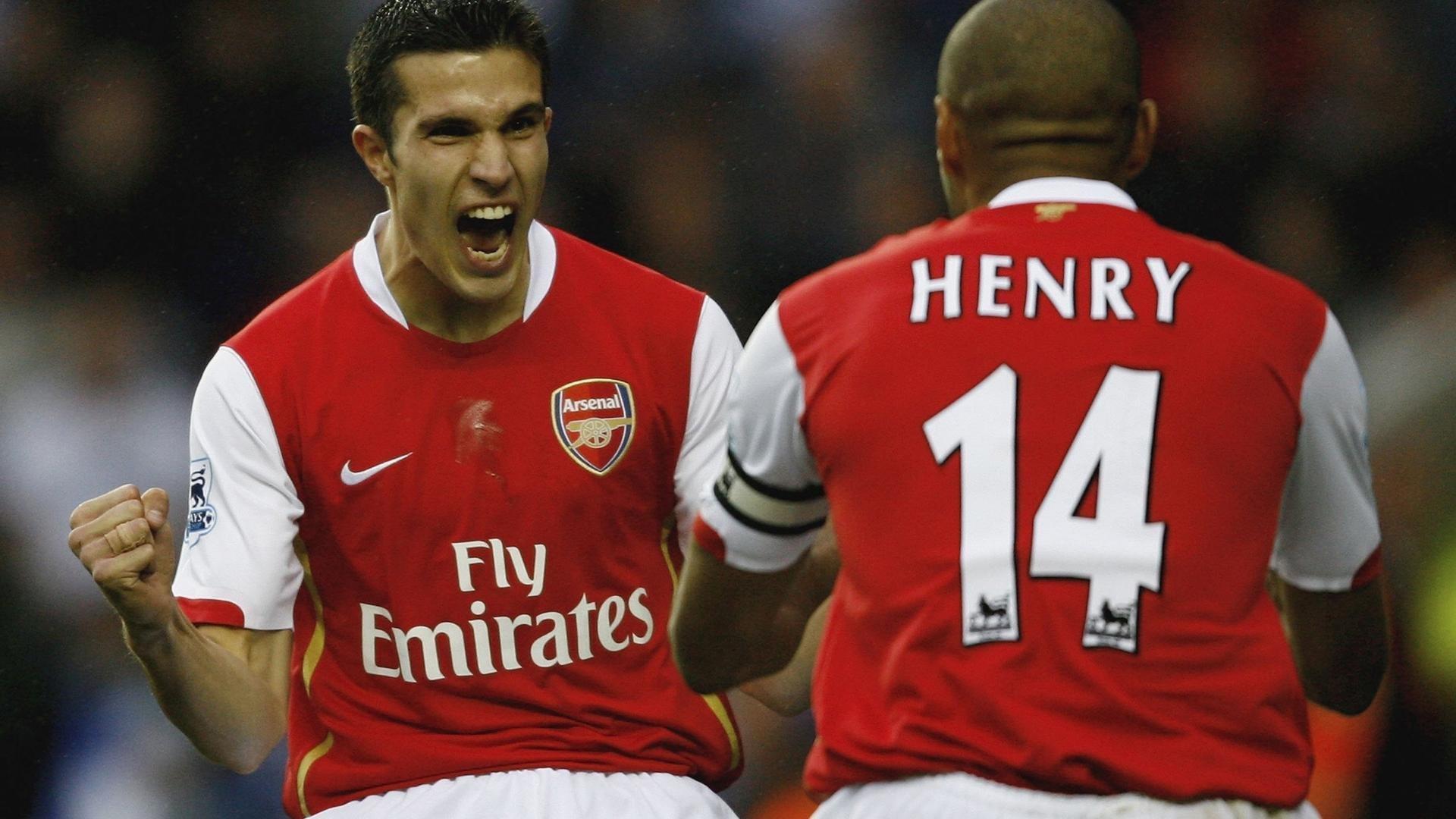

2021年亚洲金球奖的评选标准强调球员在亚洲范围内的整体影响力,包括国家队表现、俱乐部赛事贡献以及个人技术数据,中国足球在那一年几乎全线溃败,国足在世界杯预选赛中步履维艰,尽管有归化球员的加入,但整体战绩不佳,未能掀起任何波澜,中超联赛则因疫情、财务危机和政策调整而陷入低潮,外援流失、比赛质量下降,使得中国球员缺乏展示平台,评委们——多为亚洲资深的体育记者——在投票时自然更关注那些在亚洲冠军联赛或国际赛事中闪耀的球员,如日本的远藤航或韩国的孙兴慜,而中国球员则因缺乏亮点而被边缘化,这种“存在感稀薄”直接反映了中国足球在亚洲足球生态中的弱势地位。

深入来看,国足在2021年的表现堪称“失语”,世界杯预选赛本是提升存在感的关键战场,但国足在小组赛中表现起伏,面对叙利亚、菲律宾等球队时未能展现出压倒性优势,归化球员如艾克森和阿兰本被寄予厚望,却未能融入战术体系,导致进攻端效率低下,评委们注意到,中国球员在关键时刻缺乏领袖气质,这与日韩球员的稳定输出形成鲜明对比,在2021年的国际足联排名中,中国男足长期徘徊在亚洲第9位左右,而日本、伊朗等强国则稳居前列,这种差距不仅体现在成绩上,更体现在足球文化的缺失——国足的比赛缺乏观赏性,难以吸引国际关注,一位匿名亚洲金球奖评委曾私下表示:“中国足球似乎总在重复同样的错误,他们的球员个人能力不差,但整体协作和心态总让人失望。”这种评价道出了评委们的普遍观感:国足的存在感,因持续的低迷而逐渐稀释。

中超联赛的衰落加剧了这一趋势,2021年,中超正经历“后金元时代”的阵痛,曾经挥金如土引进大牌外援的盛况不再,取而代之的是俱乐部欠薪、退出潮和赛程缩水,江苏苏宁在2020年夺冠后解散,成为亚洲足坛的笑柄;广州恒大等传统强队也因财务问题实力大减,外援如保利尼奥、塔利斯卡的离开,使得联赛吸引力骤降,亚洲冠军联赛中中超球队的表现也一落千丈——2021年亚冠,中超代表均未能进入淘汰赛阶段,评委们在评估球员时,难免会考虑其联赛背景:一个在衰退联赛中效力的球员,很难与来自日本J联赛或沙特联赛的竞争者匹敌,中超的没落不仅削弱了中国球员的成长环境,更让“中国足球”这个词在亚洲话语体系中失去分量,数据表明,2021年中超的电视转播收入和国际收视率均大幅下滑,这进一步印证了其存在感的稀薄。

究其根源,中国足球的“隐形”状态源于多重结构性因素,青训体系的薄弱是长期痛点——与日本、韩国完善的青少年培养机制相比,中国足球后备人才严重不足,2021年,中国足协虽推出新政鼓励青训,但效果甚微,年轻球员在国际赛场鲜有亮相,管理层的频繁变动和政策摇摆,如归化政策的仓促实施和U23政策的反复,破坏了足球生态的稳定性,评委们作为旁观者,往往能敏锐捕捉到这些系统性缺陷:一位东南亚评委指出,“中国足球总在寻求捷径,而非夯实基础,这让他们在亚洲竞争中逐渐掉队。”文化层面,足球在社会中的角色也值得反思——足球常被赋予过多的政治或商业期待,而非作为一项纯粹的体育事业来发展,这导致资源错配和急功近利,反观亚洲金球奖得主达瓦萨里所在的沙特,足球文化与社区紧密相连,提升了整体存在感。

从更广的亚洲足球格局看,中国足球的边缘化是一个警示故事,2021年,亚洲足球正经历快速全球化,日韩球员在欧洲联赛大放异彩,东南亚国家如越南和泰国也在青训上投入巨资,相比之下,中国足球的封闭性愈发明显——国脚很少留洋,中超又缺乏国际交流,评委们的投票行为实则映射了这种格局变迁:他们更青睐那些具有“全球视野”的球员,而中国足球似乎被困在本地化的泥潭中,亚洲金球奖的历史也显示,中国球员上次获奖还要追溯到2013年的郑智,此后便再无建树,这种断层不仅关乎成绩,更关乎足球软实力的衰落。

存在感稀薄并非终局,2021年的低谷或许能成为中国足球反思的契机,近年来,足协开始强调青训和联赛健康化,女足在亚洲杯的夺冠也展示了坚韧精神,若中超能回归理性经营,国足能夯实技战术基础,中国足球仍有重获评委青睐的可能,亚洲金球奖的评委眼中,存在感终究与实力挂钩——只有持续产出高质量表现,才能打破当前的隐形状态。

2021年亚洲金球奖如同一面镜子,照出了中国足球的尴尬现实,在评委视野里,国足和中超的淡出是亚洲足球竞争加剧的必然结果,但也暗含着复兴的种子,足球世界的法则从未改变:存在感,需用脚踢出来,而非靠口号喊出来,对于中国足球而言,找回那份失落的存在感,道阻且长,却非不可为。